Retour sur l'atelier "Laboratoires en transition : penser et pratiquer la recherche au regard des défis environnementaux"

Le jeudi 11 septembre 2025, l'Institut des transitions environnementales et sociales (ITES) a organisé un atelier participatif autour de l'empreinte environnementale de la recherche. Cet événement, animé par Nunzia Savoia, Émilie Jardé et Bertrand Bocquet, a réuni des chercheuses et chercheurs autour d'une question centrale : comment mettre en cohérence les pratiques de recherche avec les impératifs de la transition environnementale ?

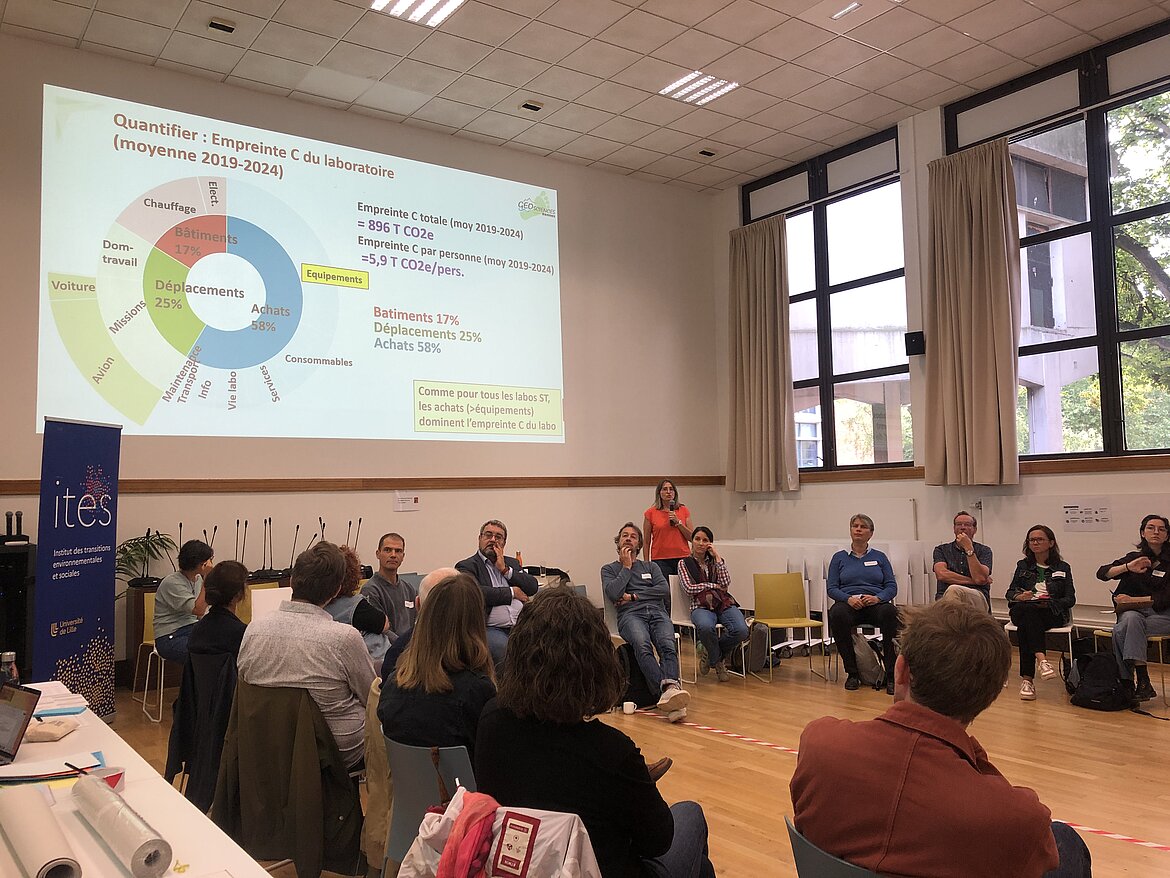

Retour d'expérience : le laboratoire d'Émilie Jardé

La chercheuse Émilie Jardé a présenté le retour d'expérience du laboratoire Géosciences Rennes, engagé depuis 2019 dans une démarche structurée de réduction de son empreinte carbone. Celle-ci s'élève en moyenne à 896 tonnes de CO2e par an entre 2019 et 2024, soit 5,9 tonnes par personne. Les achats constituent la principale source d'émissions, représentant à eux seuls 58% de l'empreinte totale.

En 2022, le laboratoire a adopté une charte et a mené, l'année suivante, une large consultation interne qui a fait émerger quarante-six propositions d'action. Après un sondage d'acceptabilité puis un vote collectif à l'automne 2023, vingt-six mesures ont été retenues et intégrées dans un plan de transition pluriannuel. Ce processus illustre le potentiel des démarches participatives mais souligne également leurs limites. En effet, malgré les efforts engagés, les émissions du laboratoire restent globalement stables depuis 2019. La transition environnementale prend du temps !

Des débats riches et contrastés

La présentation a ouvert un temps de discussion intéressant. Plusieurs participant.es ont souligné l'importance des chiffres pour objectiver les pratiques mais d'autres ont rappelé que la mesure ne suffit pas à enclencher de réels changements. Le caractère incitatif ou contraignant des mesures a également suscité des échanges vifs. Par exemple, certain.es ont défendu l'idée de limiter strictement l'usage de l'avion tandis que d'autres ont insisté sur la nécessité de préserver une marge de liberté pour les chercheur.euses. Ces débats ont mis en évidence la tension entre liberté académique et responsabilité collective face à l'urgence climatique et environnementale.

Des ateliers pour penser l'avenir

La deuxième partie de la matinée a été consacrée à deux ateliers participatifs. Le premier a pris la forme de débats autour de quatre affirmations. La majorité des participant.es a rejeté l'idée que la recherche puisse rester neutre face aux crises écologiques et sociales tout comme celle selon laquelle excellence scientifique et transition seraient incompatibles. De plus, pour une majorité de participant.es, l'urgence climatique a été reconnue comme justifiant l'instauration de règles contraignantes dans les laboratoires. Enfin, le rôle des différences de genre, d'âge et de statut dans les manières de s'engager dans la transition a été largement admise.

Le second atelier a invité les participant.es à imaginer ce que pourrait être un laboratoire en 2050. De nombreux critères ont été évoqués : la mutualisation des ressources matérielles, financières et humaines, la valorisation des données déjà existantes plutôt que la création de nouvelles données, la pratique d'une science privilégiant la qualité sur la quantité, et enfin la capacité à agir collectivement au-delà de l'échelle des laboratoires.

Une dynamique collective à prolonger

Cet atelier a montré que les laboratoires sont à la fois des lieux de production scientifique et des espaces de transformation sociale et environnementale. Les discussions ont mis en lumière la nécessité de combiner exigences scientifiques et contraintes environnementales pour construire une transition ambitieuse mais crédible.