Quatre axes scientifiques pour l'Institut des Transitions Environnementales et Sociales

Les problèmes écologiques (changement climatique, érosion de la biodiversité, pénurie des ressources et pollution des milieux de vie) qui donnent sens à la réflexion sur la transition génèrent tout un ensemble de tensions entre les enjeux politiques et économiques, le savoir scientifique, les représentations sociales, les savoirs et pratiques dans leur diversité (milieux associatifs et syndicaux, ONG, groupes divers, familles et individus).

Ces tensions concernent en particulier la santé du vivant (One Health) à court, moyen et long terme, les enjeux de territoires, les enjeux socio-économiques, les enjeux politiques et les enjeux de communication et de diffusion des informations.

Ces tensions doivent être abordées par l’ITES dans leur globalité, leur interdépendance et leur complexité, nécessitant de co-construire une épistémologie de la transition qui pense la place de la recherche dans la société, la pluri/interdisciplinarité, le partage des savoirs et l’accompagnement au changement.

La phase de préfiguration a permis de faire émerger quatre axes scientifiques pour permettre de travailler sur cette approche des transitions :

-

Territoires en transition, transitions des territoires

-

Discours, récits et représentations

-

Sobriété

-

Anthropisation

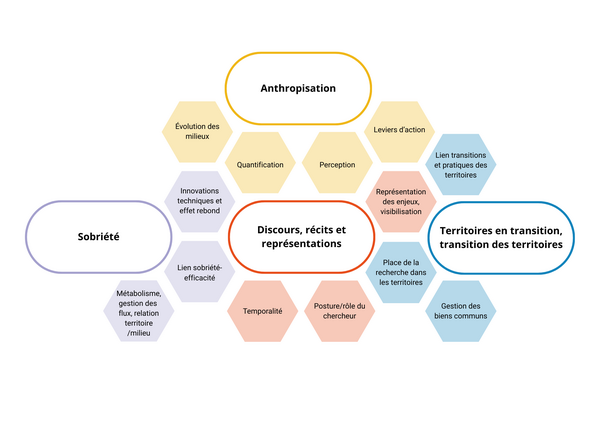

Ces axes sont interdépendants et le schéma ci-dessous montre les liens possibles entre les axes scientifiques de l'Institut.

Le schéma met en avant les axes de recherche développés par l’ITES (Institut des Transitions Environnementales et Sociétales), qui structurent les réflexions et actions autour de la transition écologique et territoriale.

L’axe "Anthropisation" explore les impacts des activités humaines sur les milieux naturels. Ces modifications, qu’il s’agisse d’urbanisation, d’industrialisation ou d’intensification agricole, transforment profondément les écosystèmes et posent des défis environnementaux majeurs. Cet axe s’intéresse aux leviers d’action pour répondre à ces impacts, notamment en s’appuyant sur des processus comme la quantification et la perception. Ces analyses permettent d’orienter les politiques publiques et les stratégies d’aménagement en intégrant les enjeux environnementaux dans une perspective durable.

L'axe "Sobriété" est un axe central qui prône une réduction des consommations et des impacts environnementaux. Elle questionne la viabilité des approches techniques, qui, bien qu’innovantes, peuvent générer des effets rebond, c’est-à-dire une augmentation de la consommation liée à l’illusion d’une efficacité technologique accrue. Cet axe met en avant la nécessité de combiner sobriété et efficacité, tout en intégrant le métabolisme territorial, qui analyse les flux de matières et d’énergie entre les territoires et leurs milieux. Enfin, l’empreinte écologique est un outil clé dans cet axe pour évaluer l’impact environnemental global d’un territoire et identifier des pistes d’amélioration.

L’axe "Discours, récits et représentations" explore la compréhension des enjeux environnementaux et sociaux par les populations. Les récits, en structurant les représentations collectives, peuvent mobiliser ou freiner les transitions. L’ITES s’intéresse à la construction et à l’analyse de ces narrations, qui sont essentielles pour sensibiliser les acteurs locaux et légitimer des politiques ou des actions innovantes. Ces représentations doivent être en phase avec les réalités territoriales et inclure les perceptions des habitants pour assurer une appropriation collective des projets de transition.

L'axe "Territoires en transition, transition des territoires" aborde les dynamiques locales et globales qui permettent aux territoires de s’adapter et d’évoluer face aux enjeux environnementaux. Il s’agit de comprendre les liens entre les transitions et les pratiques locales. Cet axe met également l’accent sur la gestion des biens communs, comme l’eau, les forêts ou l’énergie, en insistant sur la nécessité d’une gouvernance équitable et durable. Enfin, cet axe questionne la place de la recherche dans les territoires, en mettant en lumière son rôle dans la co-construction de solutions démocratiques et participatives expérimentées dans des zones atelier.